卵子の品質評価

経験的によく知られている方法は、卵子の形態から品質を判断する方法*2)です。例えば、より大きく均質な卵子の方が発育率が高いという判断基準です。しかしながら、似通った形態を示す卵子に優劣をつけることは難しく、観察者によって判断が異なるという問題も起こります。近年になり、卵子の酸素消費量を測定する方法や、タイムラプス動画と人工知能を組み合わせて分類する方法を用いてより客観的・定量的に卵子品質を数値化しようとう研究が進み、卵子の品質診断が注目されるようになってきました。

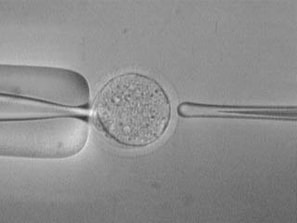

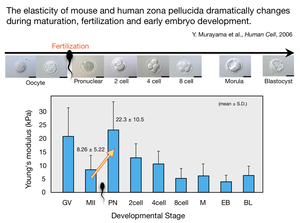

このような背景のなか、生体生理工学研究室では卵子透明帯(ZP)の弾性率を世界で初めて測定*3)し、受精前後にZP弾性率がダイナミックに軟硬化している現象を明らかにして*4)、ZP弾性率から受精卵品質を定量的に評価する手法を提案してきました。また、ZP弾性率変化が “ZPを構成する糖タンパク質の切断と構造変化”に起因することに着目し、ZPの構造変化を複屈折の変化として測定することで卵子品質を非侵襲に評価する方法について研究を進めています*5)。

*1) 「神秘的にさえ感じられる生物と非生物の違いを生み出しているは、生物のもつたった1つの性質 ー 常に乱雑さを増す宇宙の中で秩序を生み出し、維持できる能力である。」Molecular biology of THE CELL 細胞の分子生物学 第6版より引用 …この細胞の持つ能力の詳細がほとんど未解明なのです。

*2) Gardner分類、Veeck分類など

*3) Y. Murayama et al., "Micro-mechanical sensing platform for the characterization of the elastic properties of the ovum via uniaxial measurment." Journal of Biomechanics, vol.37, no.1, pp.67-72, 2004

*4) Y. Murayama et al., "Mouse Zona Pellucida Dynamically Changes its Elasticity during Oocyte Maturation, Fertilization and Early Embryo Development." Human Cell, Vol.19, no.4, pp.119-125, 2004

Y. Murayama et al., "Elasticity Measurement of Zona Pellucida Using a Micro Tactile Sensor to Evaluate Embryo Quality." Journal of Mammalian Ova Research, vol.25, no.1, pp.8-16, 2008

*5) 科研費基盤(C)「透明帯(ZP)複屈折の定量イメージングによる未受精卵の品質診断」研究代表者:村山嘉延、研究期間2018-2021

マイクロ流路を用いた受精卵培養

最近になり、受精卵培養に卵管内の物理的刺激環境を再現させる方法が試みられ、マイクロ流路を用いて培養液を揺らす方法*1)、卵細胞傾斜培養により卵管内の受精卵移動速度により受けるシェア−ストレスを再現する*2)ことで発育度(胚盤胞到達率など)が向上することが分かりました。すなわち「培養環境の変化によるストレスは最小限である方が良い」というこれまでの考え方から、「心地よい刺激は受精卵の発育を促す」という新しい発想による受精卵培養が注目を浴びています。

これに加えて、私達の最近の研究により、受精卵の弾性率測定中にエバネッセント超音波振動(肌にそよ風が当たる程度の極微小の刺激)による刺激が加わることにより、受精卵の発育が促されることが分かりました*3)。母親の卵管内や子宮内で受精卵に加わる刺激を再現することにより、受精卵がもっと元気になるかもしれません。

*1) Heo et al., "Dynamic microfunnel culture enhances mouse embryo development and pregnancy rates", Human Reproduction, Vol.25, No.3, pp.613-622, 2010など

*2) Matsuura et al., "Improved development of mouse and human embryos using a tilting embryo culture system.", Reprod Biomed Online 2010; 20:358–364. など

*3) Murayama "The Potential Adverse and Enhancement Effect of Evanescent Ultrasound on Embryonic Development", 2018 BMES annual meetings

** 総説は例えばSmith and Takayama, "Application of microfluidic technologies to human assisted reproduction.", Molecular Human Reproduction, Vol.23, No.4 pp. 257–268, 2017 に詳しい

母胎温変化を模倣する受精卵培養法

本研究では“体外培養(培養温度は37℃一定)した受精卵の発育度はどうしてin vivoに比べて劣るのか”という問いに対し、“受精卵本来の培養環境である変化する母胎温は受精卵の発育に最も適するはずはないか”という仮説を立てて研究を進めています。母胎温変化を模倣する培養器を開発してマウス受精卵を培養することにより、胚盤胞到達度,内部細胞塊細胞数などを比較して、受精卵が最も心地良いと感じ発育が促される温度変化のパターンを調べています。

ロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクト

スマートウォッチなど家庭でも使える生体情報測定デバイスが普及し、個人が容易にヘルスケアデータをウェブ上に蓄積できるようになりました。この流れは新型コロナウィルス感染症の流行により急速に加速され、医療やヘルスケア分野が飛躍的な発展を遂げると期待されています。一方で、家庭などで蓄積された膨大なヘルスケアデータをどのように分析し活用するかは今後の課題であり、特に疾病リスクを発見した後に必要となる行動変容(生活習慣を変える)のための原動力となるようなデータ提示方法については効果的な方法が見いだせずにいます。こうした課題に取り組むため、私たちは医療とヘルスケアの専門家に加え、人工知能やデータ分析の専門家とともに「ロハス工学にもとづく発想でヘルスケアの未来を創造する」日本大学工学部・ロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクトを立ち上げました。ロハス工学の視点から人々の健康を見守るまちづくりを目指します。ロハス工学プロジェクト全体の詳細はこちら、ヘルスケアデータ解析プロジェクトの詳細はこちらをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症が流行したことにより、私たちはこれまでになく頻繁に体温を気にして、測定するようになりました。毎日体温を測定して体調に意識を向けていると、ほんの少しの体調の変化に気付くことがあります。このように、「自分が知っている自分の体調の変化」を数字にして記録すると、不調の際には自ら適切な対応ができるようになります。この毎日の体調記録のことを、ヘルスケア・データログ、省略して「ヘルスログ」と言います。将来には、かかりつけのお医者さんともヘルスログを共有することで、より適切な医療を受けられるようになると期待されています。

ヘルスログは体温だけではありません。様々なウェアラブルセンサが開発され、心拍数や呼吸数、血中酸素飽和度、血糖値、歩数、運動量などを、スマートウォッチを身につけるだけで測定できるようになりました。さらには、IoT(モノのインターネット)技術と繋がることで、これらの生体データが自動的にウェブ上に記録されるようになりました。これに加えて、毎日の日記や、イベント、食欲や寝付き、そして学校や職場で記録される身体測定値、体力測定値、ストレスチェックなども含めると、私たちの健康に関するありとあらゆる情報が点在しているといえます(これらを総称して、ライフログと言います)。

さらに想像を膨らましてみましょう。近い未来には、これらのライフログが何万人、何億人分もウェブ上に記録されるようになります。この巨大で複雑なデータのことを、ビッグデータと言います。ビッグデータの海のなかを、人工知能の力を借りて泳ぐ(解析する)ことで、特定の人(例えばあなた)の、今の生活を続けた先の未来(生活習慣病発症のリスク予測など)が正確に行えるようになるでしょう。自分の未来の姿を見てしまうことは、自分を律する気持ちが高まり、生活習慣を変えるなどの行動変容のきっかけになるかもしれません。あるいは、データに翻弄されて不安ばかり増えてしまうかもしれません。

いずれにしても、ヘルスログやビッグデータは、知識だけでは無く人の心や感情にも影響を与えることになるでしょう。

生活習慣を変えようと努力したり、肥満を解消しようとダイエットを続けていても、毎日の努力はすぐには数値として表れず、長期的に続けて始めて効果が現れます。継続して努力するためには、この、ほとんど誤差のような目には見えない毎日の積み重ねを「大切だと思えるかどうか」「面白いと思えるかどうか」が大切なのでしょう。実は、このことは健康だけに限らず、省エネやSDGsを意識した行動や、勉強の積み重ねにも同じく言えることです。私たちロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクトは、この「塵も積もれば山となる」を実践するロハス工学にもとづく発想で、新たなヘルスケアデータ解析の方法を研究します。

ヘルスログのビッグデータを味方にして、工学部の学生達、地域の人々を日本一元気にすることを目指します!

Past Research Project |